胡薇/金力团队发表了基于线粒体全基因组的日本血吸虫群体进化遗传历史的解析

2015年12月21日,国际期刊scientific reports在线发表了复旦大学生命科学学院胡薇/金力团队的研究成果“Co-dispersal of the blood fluke Schistosoma japonicum and Homo sapiens in the Neolithic Age”。该研究从日本、印度尼西亚、菲律宾、台湾和中国大陆等13个日本血吸虫流行区收集了119个日本血吸虫样本,基于线粒体基因本系统发育树推断了日本血吸虫传播路线,发现长江中下游区域的日本血吸虫遗传多样性最高,且群体内具有较强的基因流;中国台湾、菲律宾及印度尼西亚虫株的遗传多样性最低,且各群体间的遗传差异较大。通过计算日本血吸虫最近的共同祖先(Most recent commonancestor, TMRCA)可知,中国日本血吸虫的分化路线大致为:长江中下游的日本血吸虫在 4000-6000 年前扩散至日本、山区(四川和云南)以及东南亚的菲律宾和印度尼西亚。对种群动态历史进行分析发现日本血吸虫存在的两次群体扩张时间与人群一致,提示在新石器时代日本血吸虫的种群迁徙和扩张与终宿主人的迁徙和扩张相关,稻作文明的出现对日本血吸虫病的传播起到了关键作用。此外,中间宿主钉螺在亚洲不同地区存在着不同亚种,使得日本血吸虫能够在新的水稻种植区存活,并同时驱动了日本血吸虫种内分化。

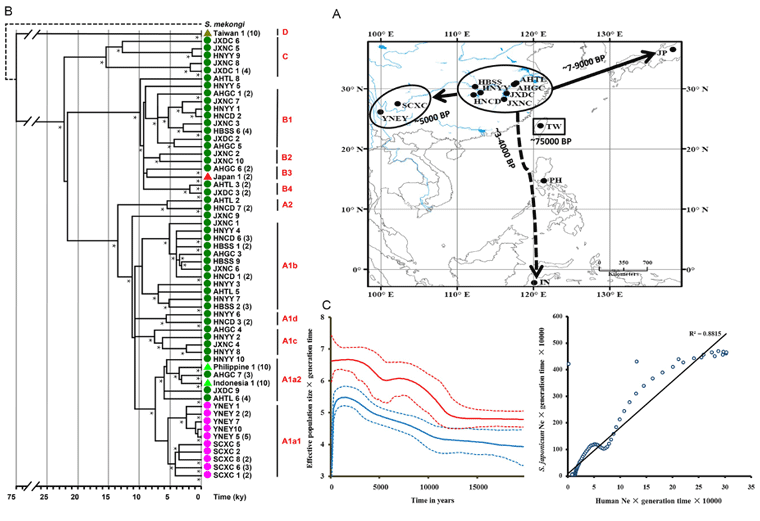

图1.基于全线粒体基因组的日本血吸虫群体遗传分析